Quisiera comentar acerca de una columna escrita por José Obdulio Gaviria y titulada El factor U, publicada en el diario El Tiempo hace dos semanas. En su columna, el señor Gaviria argumenta que «Colombia gira hoy alrededor del factor U (Uribe), que nutre toda la conducción de los asuntos públicos.» Esta declaración no se puede negar, tal como es indiscutible la afirmación que el éxito del actual gobierno surge del hecho «que enfrenta a los terroristas» de las Farc y que, por lo tanto, le ha devuelto la tranquilidad, por lo menos parcialmente, a millones de colombianos tras décadas de subyugación a la violencia. Lo que quisiera impugnar, sin embargo, es la sugerencia, presentada poco después, de que «el factor U» se desmoronará a menos de que se elimine «la antidemocrática prohibición a la reelección presidencial,» la cual, según el señor Gaviria, condujo a que el proyecto progresista de Carlos E. Restrepo se disolviera al terminar su mandato en 1914.

En primer lugar, llama la atención que el señor Gaviria equipara la prohibición de la reelección presidencial que regía en 1914, la cual era absoluta, a la situación actual, donde, de acuerdo a la constitución, enmendada en el año 2005, el presidente de la república puede ser reelegido una vez. Es decir, si la prohibición a la segunda reelección es antidemocrática y por lo tanto merece ser abolida, entonces ¿por qué no la prohibición a una tercera o a una cuarta reelección? No hay duda que, según este raciocinio, cualquier límite a la reelección del presidente iría en contra de la versión de la democracia que presenta el señor Gaviria.

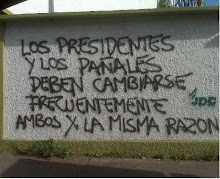

Pero no es el antiguo asesor del Presidente el único que pregunta abiertamente que, si el régimen democrático es aquel en el cual gobierna la mayoría, ¿por qué ha de prohibirse que el pueblo elija al mismo líder las veces que considere necesario? Como comentó un lector de El Tiempo, si los congresistas pueden ser reelegidos sin límite, ¿por qué no el presidente? «O todos en la cama, o todos en el suelo,» agregó.

Al buscar una respuesta a estas complejas preguntas, los colombianos tenemos la suerte de poder consultar a una de las grandes mentes de la filosofía política. Alexis de Tocqueville, en su gran obra acerca de la democracia establecida en los Estados Unidos, consideró con cautela el tema de la reelección del poder ejecutivo en una democracia liberal, exponiendo sus ventajas y sus peligros.

En primer lugar, Tocqueville reconoce el valor de la reelección presidencial: «parece a primera vista contrario a la razón,» escribe, «prohibir que la cabeza del poder ejecutivo sea elegido una segunda vez.» Tocqueville admite que los talentos y el carácter de un solo individuo pueden ejercer una influencia enorme sobre el destino de una nación entera, «especialmente en situaciones críticas o durante tiempos peligrosos,» algo que podemos entender los colombianos al haber presenciado el radical giro hacia la gobernalidad y el orden al cual nos ha conducido el liderazgo del Presidente Uribe.

Tocqueville luego presenta un argumento muy similar a aquél que exponen varios partidarios de una segunda reelección en Colombia: «una ley prohibiendo la reelección del primer magistrado privaría a los ciudadanos de la más tangible garantía de la seguridad y la prosperidad del estado; y por una inconsistencia singular, un hombre sería excluido del gobierno precisamente en aquel momento en el cual ha demostrado su habilidad en conducir sus asuntos.» Esta es la misma preocupación que expresa el señor Gaviria al preguntar qué será del Factor U, del uribismo en sí, sin Uribe en la presidencia.

Sin embargo, Tocqueville afirma que, por sólidos que sean estos argumentos y por inquietante que resulte la falta de continuidad que puede implicar la ausencia de la reelección presidencial , «se pueden avanzar razones más poderosas aún» en contra de ella. Primero que todo, Tocqueville postula el hecho de que la simple existencia del poder ejecutivo en una democracia «ofrece un incentivo tan espléndido a la ambición privada, y es tan apta en enardecer a los hombres en la búsqueda del poder, que cuando faltan razones legítimas, la fuerza se apodera no infrecuentemente de lo que el derecho niega.» En mi humilde opinion, eso es precisamente lo que estamos presenciando hoy en día en Colombia, la irrupción de la fuerza mayoritaria, por medio de un referendo o por los votos de la mayoría uribista en el Senado, para impulsar una segunda reelección prohibida bajo las leyes actuales.

Mientras la mera naturaleza de la presidencia en una democracia es problemática para Tocqueville, advierte que el incremento del imperio y de los privilegios del poder ejecutivo intensifica de por sí la tentación de ocupar el cargo. «Entre más crezcan las ambiciones del candidato,» explica, «con más vigor impulsa sus intereses una muchedumbre de partidarios (léase individuos tal como el señor José Obdulio Gaviria) que esperan compartir el poder con la persona que ha ganado el premio.» Desde el punto de vista de Tocqueville, esto es una señal que «los peligros del sistema electoral crecen de una manera proporcional a la influencia que ejerce el poder ejecutivo en los asuntos de estado.»

El principal problema de la reelección, sin embargo, radica del hecho que «los defectos naturales de los gobiernos elegidos son la intriga y la corrupción,» algo que ciertamente confirman los escándalos en los cuales se encuentran involucrados algunos de los más cercanos colaboradores del presidente, incluyendo ministros antiguos y actuales, e inclusive miembros de su familia. Para Tocqueville, la reelección del poder ejecutivo incrementa los aspectos perversos del sistema electoral, pues cuando el primer magistrado busca mantener su posición por medio de la intriga y la corrupción, tiene a su alcance todo el poder del estado y su inmensa influencia, instrumentos que puede utilizar sin escrúpulos para alcanzar la meta de permanecer en el poder.

Hasta ahora, este fenómeno no se ha visto tanto en Colombia como en Venezuela, donde el control absoluto que ejerce el Presidente Chávez sobre la maquinaria del estado asegura que cada elección en la cual se postula sea una competencia justa solo en teoría, pues la realidad muestra al coloso estatal chavista movilizado, arrollando cualquier fuerza independiente y opositora sin mayor dificultad. La pregunta que surge es si el mismo lúgubre fenómeno se verá en Colombia en un cercano futuro. Es significante que el señor Gaviria cita a Venezuela, al igual que la Italia de Berlusconi, como ejemplos para el uribismo dada la creación en aquellos países de un partido único oficialista. El panorama, por lo tanto, es más bien oscuro.

Otro aspecto de la reelección del poder ejecutivo que preocupa a Tocqueville es el hecho que, mientras el presidente se preocupa fundamentalmente por mantenerse en su cargo, «todos los asuntos de gobierno pasan a un segundo plano,» pues «todas las leyes y negociaciones son para él intrigas electorales.» También esto se vive hoy en Colombia, donde el debate nacional gira alrededor del tema de la reelección del presidente, mientras se ignoran y relegan otros temas de mayor importancia como la educación o la disponbilidad de agua potable para todos los ciudadanos.

A la vez, Toccqueville observa que, en un sistema donde se establece la reelección indefinida del ejecutivo, las altas carteras del gobierno se vuelven premios no para aquellos que hayan servido a la nación, sino para los que le hayan demostrado la máxima lealtad al jefe de estado. En ese caso, el gobierno deja de servir a la comunidad y adquiere un aspecto personalista en el cual los sirvientes públicos avanzan o retroceden en sus carreras dependiendo de cuanto hayan podido complacer al presidente. De esta manera podemos entender la deplorable adulación al jefe de estado por parte de aquellos súbditos que dicen luchar desinteresadamente para que el Presidente tenga la opción de decidir si sigue o no en el poder, mientras lo más probable es que, al mostrarse vociferantes partidarios de la reelección en este momento, esperan ser propiamente compensados cuando el jefe de estado forme su próximo gobierno.

El último argumento que Tocqueville presenta en contra de la reelección del poder ejecutivo es que, cuando el presidente busca permanecer en su cargo por medio del aparato electoral, deja de ser un verdadero estadista, lo cual implica actuar no infrecuentemente de una manera independiente a los deseos de la mayoría. Buscando su reelección sin cesar, el presidente adopta los gustos y las animosidades de la mayoría, «se apura por prever sus deseos, anticipa sus quejas, cede frente a sus apetitos más indolentes, y, en vez de guiarla, sigue sus dictámenes.» El resultado final es que «para no privar al estado de los talentos del individuo, esos talentos se vuelven inútiles, y para reservar una precaución contra peligros extraordinarios, el país es expuesto a diarias amenazas.»

En nuestro país, donde ya existe la reelección en primera instancia, las amenazas se asoman en el horizonte, pues corremos el riesgo de que las futuras generaciones sean gobernadas bajo un sistema sin contrapeso a las ambiciones de los ya poderosos, con pocas posibilidades para los individuos y partidos independientes y donde el éxito político lo determina la lealtad a un solo hombre, más no el servicio honrado a la patria. Una enorme responsabilidad pesa sobre nuestros hombros, pero afortunadamente no es demasiado tarde para preservar la libertad.

Deberíamos hacer caso a las sugerencias de Tocqueville, el filósofo que en la opinión de muchos ha escrito con la mayor perspicacia acerca de la democracia moderna, y quien considera la reelección del poder ejecutivo más peligrosa que su impedimento. La alternativa es seguir el temerario camino que indica José Obdulio Gaviria, íntimo colaborador del Presidente que pretende perpetuar en las olímpicas alturas del poder de una república subdesarrollada, más no por eso condenada al atraso sempiterno.

Daniel Raisbeck

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/de-tocqueville-y-la-reeleccion_5160027-1

En primer lugar, llama la atención que el señor Gaviria equipara la prohibición de la reelección presidencial que regía en 1914, la cual era absoluta, a la situación actual, donde, de acuerdo a la constitución, enmendada en el año 2005, el presidente de la república puede ser reelegido una vez. Es decir, si la prohibición a la segunda reelección es antidemocrática y por lo tanto merece ser abolida, entonces ¿por qué no la prohibición a una tercera o a una cuarta reelección? No hay duda que, según este raciocinio, cualquier límite a la reelección del presidente iría en contra de la versión de la democracia que presenta el señor Gaviria.

Pero no es el antiguo asesor del Presidente el único que pregunta abiertamente que, si el régimen democrático es aquel en el cual gobierna la mayoría, ¿por qué ha de prohibirse que el pueblo elija al mismo líder las veces que considere necesario? Como comentó un lector de El Tiempo, si los congresistas pueden ser reelegidos sin límite, ¿por qué no el presidente? «O todos en la cama, o todos en el suelo,» agregó.

Al buscar una respuesta a estas complejas preguntas, los colombianos tenemos la suerte de poder consultar a una de las grandes mentes de la filosofía política. Alexis de Tocqueville, en su gran obra acerca de la democracia establecida en los Estados Unidos, consideró con cautela el tema de la reelección del poder ejecutivo en una democracia liberal, exponiendo sus ventajas y sus peligros.

En primer lugar, Tocqueville reconoce el valor de la reelección presidencial: «parece a primera vista contrario a la razón,» escribe, «prohibir que la cabeza del poder ejecutivo sea elegido una segunda vez.» Tocqueville admite que los talentos y el carácter de un solo individuo pueden ejercer una influencia enorme sobre el destino de una nación entera, «especialmente en situaciones críticas o durante tiempos peligrosos,» algo que podemos entender los colombianos al haber presenciado el radical giro hacia la gobernalidad y el orden al cual nos ha conducido el liderazgo del Presidente Uribe.

Tocqueville luego presenta un argumento muy similar a aquél que exponen varios partidarios de una segunda reelección en Colombia: «una ley prohibiendo la reelección del primer magistrado privaría a los ciudadanos de la más tangible garantía de la seguridad y la prosperidad del estado; y por una inconsistencia singular, un hombre sería excluido del gobierno precisamente en aquel momento en el cual ha demostrado su habilidad en conducir sus asuntos.» Esta es la misma preocupación que expresa el señor Gaviria al preguntar qué será del Factor U, del uribismo en sí, sin Uribe en la presidencia.

Sin embargo, Tocqueville afirma que, por sólidos que sean estos argumentos y por inquietante que resulte la falta de continuidad que puede implicar la ausencia de la reelección presidencial , «se pueden avanzar razones más poderosas aún» en contra de ella. Primero que todo, Tocqueville postula el hecho de que la simple existencia del poder ejecutivo en una democracia «ofrece un incentivo tan espléndido a la ambición privada, y es tan apta en enardecer a los hombres en la búsqueda del poder, que cuando faltan razones legítimas, la fuerza se apodera no infrecuentemente de lo que el derecho niega.» En mi humilde opinion, eso es precisamente lo que estamos presenciando hoy en día en Colombia, la irrupción de la fuerza mayoritaria, por medio de un referendo o por los votos de la mayoría uribista en el Senado, para impulsar una segunda reelección prohibida bajo las leyes actuales.

Mientras la mera naturaleza de la presidencia en una democracia es problemática para Tocqueville, advierte que el incremento del imperio y de los privilegios del poder ejecutivo intensifica de por sí la tentación de ocupar el cargo. «Entre más crezcan las ambiciones del candidato,» explica, «con más vigor impulsa sus intereses una muchedumbre de partidarios (léase individuos tal como el señor José Obdulio Gaviria) que esperan compartir el poder con la persona que ha ganado el premio.» Desde el punto de vista de Tocqueville, esto es una señal que «los peligros del sistema electoral crecen de una manera proporcional a la influencia que ejerce el poder ejecutivo en los asuntos de estado.»

El principal problema de la reelección, sin embargo, radica del hecho que «los defectos naturales de los gobiernos elegidos son la intriga y la corrupción,» algo que ciertamente confirman los escándalos en los cuales se encuentran involucrados algunos de los más cercanos colaboradores del presidente, incluyendo ministros antiguos y actuales, e inclusive miembros de su familia. Para Tocqueville, la reelección del poder ejecutivo incrementa los aspectos perversos del sistema electoral, pues cuando el primer magistrado busca mantener su posición por medio de la intriga y la corrupción, tiene a su alcance todo el poder del estado y su inmensa influencia, instrumentos que puede utilizar sin escrúpulos para alcanzar la meta de permanecer en el poder.

Hasta ahora, este fenómeno no se ha visto tanto en Colombia como en Venezuela, donde el control absoluto que ejerce el Presidente Chávez sobre la maquinaria del estado asegura que cada elección en la cual se postula sea una competencia justa solo en teoría, pues la realidad muestra al coloso estatal chavista movilizado, arrollando cualquier fuerza independiente y opositora sin mayor dificultad. La pregunta que surge es si el mismo lúgubre fenómeno se verá en Colombia en un cercano futuro. Es significante que el señor Gaviria cita a Venezuela, al igual que la Italia de Berlusconi, como ejemplos para el uribismo dada la creación en aquellos países de un partido único oficialista. El panorama, por lo tanto, es más bien oscuro.

Otro aspecto de la reelección del poder ejecutivo que preocupa a Tocqueville es el hecho que, mientras el presidente se preocupa fundamentalmente por mantenerse en su cargo, «todos los asuntos de gobierno pasan a un segundo plano,» pues «todas las leyes y negociaciones son para él intrigas electorales.» También esto se vive hoy en Colombia, donde el debate nacional gira alrededor del tema de la reelección del presidente, mientras se ignoran y relegan otros temas de mayor importancia como la educación o la disponbilidad de agua potable para todos los ciudadanos.

A la vez, Toccqueville observa que, en un sistema donde se establece la reelección indefinida del ejecutivo, las altas carteras del gobierno se vuelven premios no para aquellos que hayan servido a la nación, sino para los que le hayan demostrado la máxima lealtad al jefe de estado. En ese caso, el gobierno deja de servir a la comunidad y adquiere un aspecto personalista en el cual los sirvientes públicos avanzan o retroceden en sus carreras dependiendo de cuanto hayan podido complacer al presidente. De esta manera podemos entender la deplorable adulación al jefe de estado por parte de aquellos súbditos que dicen luchar desinteresadamente para que el Presidente tenga la opción de decidir si sigue o no en el poder, mientras lo más probable es que, al mostrarse vociferantes partidarios de la reelección en este momento, esperan ser propiamente compensados cuando el jefe de estado forme su próximo gobierno.

El último argumento que Tocqueville presenta en contra de la reelección del poder ejecutivo es que, cuando el presidente busca permanecer en su cargo por medio del aparato electoral, deja de ser un verdadero estadista, lo cual implica actuar no infrecuentemente de una manera independiente a los deseos de la mayoría. Buscando su reelección sin cesar, el presidente adopta los gustos y las animosidades de la mayoría, «se apura por prever sus deseos, anticipa sus quejas, cede frente a sus apetitos más indolentes, y, en vez de guiarla, sigue sus dictámenes.» El resultado final es que «para no privar al estado de los talentos del individuo, esos talentos se vuelven inútiles, y para reservar una precaución contra peligros extraordinarios, el país es expuesto a diarias amenazas.»

En nuestro país, donde ya existe la reelección en primera instancia, las amenazas se asoman en el horizonte, pues corremos el riesgo de que las futuras generaciones sean gobernadas bajo un sistema sin contrapeso a las ambiciones de los ya poderosos, con pocas posibilidades para los individuos y partidos independientes y donde el éxito político lo determina la lealtad a un solo hombre, más no el servicio honrado a la patria. Una enorme responsabilidad pesa sobre nuestros hombros, pero afortunadamente no es demasiado tarde para preservar la libertad.

Deberíamos hacer caso a las sugerencias de Tocqueville, el filósofo que en la opinión de muchos ha escrito con la mayor perspicacia acerca de la democracia moderna, y quien considera la reelección del poder ejecutivo más peligrosa que su impedimento. La alternativa es seguir el temerario camino que indica José Obdulio Gaviria, íntimo colaborador del Presidente que pretende perpetuar en las olímpicas alturas del poder de una república subdesarrollada, más no por eso condenada al atraso sempiterno.

Daniel Raisbeck

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/de-tocqueville-y-la-reeleccion_5160027-1